Página web de Novos Cinemas, Festival Internacional de Cinema de Pontevedra (11-16 diciembre).

TRINTA LUMES. Diana Toucedo. 80 minutos. España (2017). Con Alba Arias, Samuel Vilariño. Sección Talents.

Poco antes de la proyección de Trinta lumes en el pasado Festival de Cine Internacional de Ourense, Diana Toucedo, su directora, presentó el documental aclarando que las lumes del título no se referían a los incendios que, en los últimos tiempos, han destruido Galicia, sino a esa otra acepción popular que asegura que lume es una familia en activo, una lumbre. En este caso en concreto, son treinta debido al número de niños que quedan en Caurel, la zona donde transcurre la película, con lo que las luces del título se alejan de la actualidad, pero no así de una realidad tan propia de Galicia como del resto de España: la desaparición de la aldea rural y de sus habitantes. No sólo eso: con ese desvanecimiento, también se va una cierta concepción de la naturaleza y, sobre todo, una mirada. Por ello, Toucedo toma una decisión importante: Trinta lumes no sólo observa el lugar, sino que intenta reflejar una naturaleza que nos devuelve la mirada.

A través de una cámara extremadamente cercana a los rostros de sus habitantes, pero también sorprendentemente sugestiva respecto a los paisajes y sus detalles, Toucedo hace hincapié en un entorno cercano a lo sobrenatural que, sin embargo, nunca se aleja de lo real. La voz en off de Alba, una niña de trece años, guía desde el comienzo un relato que se fija en la escuela rural, en las familias y sus trabajos o en una aldea donde los caminos son más transitados por vacas y ovejas que por personas; pero lo hace siempre insistiendo en la idea de la desaparición y de la muerte como claves para entender el espíritu del lugar. Ya desde las primeras palabras de la cinta se nos habla de cómo los difuntos se sitúan a nuestro alrededor, sin por ello dar miedo. Esos intercambios entre aldeas llenas de muertos conviviendo con los vivos, fuera del tiempo, irán calando en una cinta en la que las leyendas acerca del día de todos los santos, las casas abandonadas, las cuevas de mouras y las huellas que no desaparecen centrarán todo el relato. Endika Rey

SOPHIA ANTIPOLIS. Virgil Vernier. 98 minutos. Francia (2018). Con Dewy Kunetz, Sandra Poitoux, Hugues Njiba-Mukuna.

Sophia Antipolis, el nuevo trabajo de Virgil Vernier, deja entrever su bendita locura en el primer cambio de escenario. La acción parece estar confinada entre las estrechas paredes de la consulta de un cirujano plástico, pero al cuarto corte respiramos las brisas mediterráneas de la Côte d’Azur. Ahí una joven viuda está a punto de recibir la vista de una chica que, al poco rato, le propone tomar parte en una serie de sesiones de hipnosis en grupo. Y así queda el espectador, abducido por el imprevisible devenir de los sucesos montados por Vernier. Este joven director se ríe a carcajada limpia (y desesperada) del atrofiado sentido de asociación del personal, y hace de la dispersión su instrumento favorito para la disección.

Una adolescente que quiere operarse los pechos da paso a un joven vigilante de noche que, sin saber muy bien por qué, decide alistarse a una patrulla de vecinos por lo menos sospechosos… La narración se mueve por contagio; por transmisión vírica en el aire, dominado éste por una nebulosa conceptual. Por un ruido en el que se congregan imágenes y pensamientos que parecen querer dar la bienvenida a un Apocalipsis con epicentro, cómo no, en Cannes. Las reflexiones surgen como los fantasmas aborígenes del Warwick Thornton de The Darkside, y un espíritu de violencia hanekiana (al más puro estilo de 71 fragmentos de una cronología del azar) invade cada mirada, cada frase, cada relación. Al final, queda un rompecabezas para perder la cabeza, lleno de agujeros a través de los cuales se filtra la luz cegadora de un sol paradójicamente revelador, bajo el cual arde un pacto social en busca de cualquier excusa para degenerar en sangre. Víctor Esquirol

EL SILENCIO ES UN CUERPO QUE CAE. Agustina Comedi. 75 minutos. Argentina (2017).

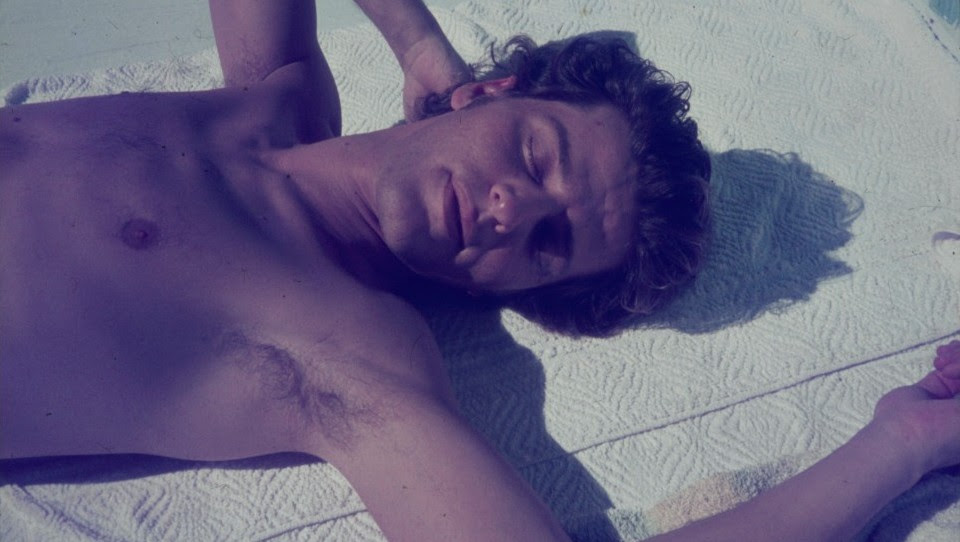

Una texturizada mirada en vídeo VHS recorre el marmóreo cuerpo masculino del David de Michelangelo. La atenta i sensual inspección de sus volúmenes se desvía momentáneamente para mostrar, a los pies de la escultura, una mujer y una niña, que le sonríen de vuelta. Antes del nacimiento de Agustina Comedi, la directora de El silencio es un cuerpo que cae, Jaime, su padre, compró una cámara de vídeo con la que se dedicó a grabar todo aquello que sucedía a su alrededor. La llevó encima hasta el día que murió, en un accidente, cuando ella tenía tan solo 12 años. Y aunque a la pequeña Agustina le pudiera parecer que la máquina capturaba todo su mundo, durante los años que compartió con su padre, un gran tabú escapó al registro, permaneciendo en un incómodo fuera de campo: su homosexualidad. Mucho tiempo después de su muerte, habiendo tomado una nueva consciencia al respecto de su verdadera identidad, la cineasta argentina recupera horas y horas de filmaciones para revisar y releer sus propios recuerdos y los de la gente que convivieron con Jaime y esa parte silenciada.

La mezcla de texturas –VHS, fotografías antiguas, grabaciones contemporáneas– confiere al film la sensación de gran compilación vital, reordenada por la directora para poder conectar con sentido esas dos capas de realidad entre las cuales vivió su padre. La pausada voz de Comedi nos guía a lo largo de la delicada situación privada que narra El silencio… y que, inevitablemente, acaba trasladándose a una esfera pública, e incluso política. Comedi cede la palabra a su familia que da cuenta de todos esos instantes en los que habían supuesto algo distinto o reprimido en Jaime. Hablan sus amigos de juventud, que hacen referencia a realidades espeluznantes que, no por ya conocidas, se hacen más fáciles de oír (inhumanas terapias de electro-shock, tortura policial, estigma familiar). Hablan también compañeros de la militancia de izquierdas que, contrariamente a lo que pudiera parecer, no encontraron en esos ámbitos mayor amparo que en el sistema tradicionalista y represor. Repasando el último trecho vital de su padre, Comedi llega a la conclusión de que el refugio familiar de Jaime, del cual ella fue la piedra angular, en el fondo no dejó de ser nunca una jaula. Aunque sea de forma póstuma, El silencio es un cuerpo que cae es la comprensiva salida del armario que Jaime (y cómo él, tantos otros) no tuvo la posibilidad de vivir. Júlia Gaitano

<3. María Antón Cabot. 62 minutos. España (2018). Con Clementina Gades.

Un documental no siempre enclaustrado en los límites de la no-ficción, <3 se propone plasmar todas las formas (y formatos) en los que se manifiesta el amor en los tiempos de Tinder. María Antón Cabot deambula por el Retiro madrileño y el observador/espectador se presta a ser observado. El amor ya tiene esto. La piel renuncia así a sus propiedades impermeables, y se potencian así los efectos transmisores del contacto humano. Tanto en sus tramos más formularios (construidos a base de entrevistas delante de la cámara, en las que la directora luce un muy reivindicable gusto por hacer hablar) como en sus momentos de escape filo-onírico, <3 se muestra siempre como un objeto cinematográfico que se siente a gusto en las distancias cortas. En la cercanía. Juventud desde la juventud. Conocimiento de causa por derecho natural. Confianza ilimitada a la hora de lanzarse a explorar y experimentar con esa misma fuerza incontrolable. Teddy Williams, para hacernos a la idea, anda por esos mismos parques. Al final, el círculo se cierra con una última mirada al espejo que, sorpresa, no devuelve el reflejo esperado. Narcisismo y fijación por el otro en un solo gesto: es la relación (de amor, claro) que mantenemos con esa entidad (la cámara, la pantalla) que todo lo capta… que todo lo deforma. Víctor Esquirol

LETTERS TO PAUL MORRISSEY. Armand Rovira. 80 minutos. España (2018). Con Joe Dallessandro, Xavi Sáez, María Fajula, Almar G. Sato, Saida Benzal.

Letters to Paul Morrissey se articula a través de cinco episodios de homenaje vídeo-epistolar de Armand Rovira (y Saida Benzal, coguionista del film) al director de títulos como Trash y Heat, que colaboró de Andy Warhol en la consecución de un hitos como Chelsea Girls. De lo que se trata aquí es de dialogar de forma figurada. De mandar mensajes (sin esperar respuesta) a través de la réplica (formal, mayormente) de aquellas sacudidas made in Velvet Underground. Sin interés por establecer vías de comunicación con los no-iniciados, Rovira reproduce la locura (o genialidad) de aquellos 16mm nacidos para provocar (o revolucionar) la experiencia cinematográfica, ya desde las bases supuestamente inamovibles de la proyección.

La multi-pantalla como multi-punto de vista en el que el espectador se ve obligado a elegir… del mismo modo en que un hombre, Udo Strauss, decide abandonar la decadencia consumista de su Berlín natal para abrazar la espiritualidad del Valle de los Caídos. La provocación pervive, como pervive la atracción experimental que sólo puede despertar el consumo de ciertas sustancias prohibidas. Lo que pasa es que esta sacudida llega ahora a nosotros como una cápsula temporal. Como el recuerdo de aquello que podría haber sido, pero que finalmente no fue. En su capítulo más inspirado, Rovira imagina la decadencia de una de las Chelsea Girls (suerte de reflejo anti-glamouroso de aquel Crepúsculo de los dioses), obligada a contratar los servicios de una agencia que promete amor a cambio de una módica cuota de alquiler. Es ahí cuando Letters to Paul Morrissey dialoga, ahora sí, con otros autores. Con Billy Wilder, claro, pero más bien con John Cassavetes, y con Chris Marker, y con Shinya Tsukamoto. En esta comunicación entre maestros, en estas carambolas temporales y geográficas, Rovira recobra la esperanza en la palabra (sin duda bien transmitida) de Morrissey. Víctor Esquirol