Mariona Borrull (A Coruña)

¡Normalidad! Ante una imagen largamente confinada entre los márgenes de la pantalla de ordenador –plana, dócil–, el cine pedía a gritos una realidad a la que aferrarse: ya fuere una pared rugosa, el traqueteo de un proyector o la abultada presencia de les espectadores a nuestro lado… En fin, algo que le diese un cuerpo tangible con el que dialogar, con el que establecer un contacto similar al que la pandemia nos había arrebatado. El cine no reclamaba ya obras, sino espacios, encuentros y roces, es decir, todo aquello que solo se construye, igual que el haz de un cinematógrafo, en el aire que se extiende entre lo fílmico y nosotres.

Los tuvimos. Este año, como cada año, el festival (S8) de A Coruña retornaba las películas a un hogar físico, mundano, desdibujado entre cuarentenas. Por un lado, les devolvía su formato de proyección original (en 8, 16 o 35 mm) y un público presencial (aunque reducido, de ahí que parte del catálogo estuviera disponible online). Por otro lado, daba a las imágenes un plano físico en el que desbordarse, sin márgenes ni distancias de seguridad. Entre la Filmoteca de Galicia, el Palexco y el patio de la Luis Seoane, las obras se entregaron –nosotres con ellas– a pantallas de todo tipo, incluso a paredes como lienzos improvisados, con telas de colores, pinturas y otros elementos plásticos puestos “de por medio”, como si ni el mismo blanco sobre el que se proyectaban fuera lo bastante expresivo para el mundo del celuloide.

No había mejor forma de homenajear la figura y las teorías de su santo patrón, el artista visual y teórico “meca-místico” del cine Val del Omar. Este había advertido ya en 1928 que la imagen cinematográfica debía conquistar espacios que no le fueran tradicionalmente propios (de lo contrario, decía, corría el riesgo de perecer). Proponía, por ejemplo, que el cuadrado de luz de uno o más proyectores secuestrase la superficie alrededor de la pantalla, de las formas más sorprendentes. La película debía expandirse por techo, suelo, cortinas y otros andamiajes, sin deberle nada a la nitidez o a la legibilidad de lo que en sus planos se mostrara. Sería este “cine fuera de cuadro” la invitación a abrazar una puesta en escena que incorporara el mundo físico en su seno, es decir, que cambiara la apariencia de las cosas, deformándose por el camino. A esto ahora lo llamaríamos, quizá, “realidad aumentada”, o cine expandido: es la imagen que no se debe más que a sí misma, pero que se reivindica en contacto íntimo con la realidad que la envuelve.

Hubo, en la duodécima edición del S8, una deriva constante hacia la propia condición física de las cintas, llamada a ser un elemento expresivo más dentro de las películas. Un caso particularmente interesante se dio, por ende, en las tres obras dentro del foco dedicado a Helena Girón y Samuel Delgado. El tándem de cineastas (él canario, ella gallega), junto con la productora Beli Martínez, presentaron una especie de tríptico elemental, que cortejaba tanto con el tríptico elemental de Val del Omar, re-estrenado durante el festival, como, a la vez, con las tendencias folkloristas del Novo Cinema Galego en general.

“Sin Dios ni Santa María”

Sin Dios ni Santa María (2015), nominado a un Goya al Mejor Cortometraje y con el sello de Filmadrid, Nueva York o Toronto, empieza con un cuento de carácter afable: un hombre, de marcado acento canario, cuenta divertido como antaño un campesino cortó una hoja de una col bellísima, plantada en una huerta, solo para descubrir que se trataba de la oreja de su virginal prometida, en realidad una bruja disfrazada. Es una de las declaraciones recopiladas por el antropólogo Luis Diego Cuscoy, en Tenerife, entre 1965 y 1967. A este primer fragmento le suceden otros testimonios que narran encuentros con brujas, sin embargo, son cada vez más febriles y desmesurados: revelaciones inquietantes, secuestros, aquelarres… Entre ellos, se intercalan imágenes de una mujer ajada (la abuela del mismo Samuel Delgado), que recoge tranquila guisantes de su huerto. Viste un discreto pañuelo, como los de antes, y lleva unas zapatillas turquesas, sencillas. Luego, la abuela se encuentra a un asno, después duerme la siesta.

Entre la candidez de la anciana y el tremendismo de las atestaciones masculinas se abre una brecha insondable, en la que el montaje asocia dos perspectivas totalmente disímiles de la vida rural canaria. A primera vista, la desmesura de unos exculpa a las otras: por concatenación, aquellas hechiceras a las que acusan los hombres pertenecerían a la misma estofa que la mujer de la huerta y las zapatillas turquesas, pero la relación entre ambas es iconográficamente muy remota. Sin embargo, por encima de las imágenes, la textura del celuloide emborrona la realidad. Delgado y Girón emplearon película caducada de 16 mm para todo el metraje, que queda lleno de manchas y rayajos, con el crepitar de la cinta en mal estado de fondo. Los desperfectos del negativo envuelven a guisantes y leyendas en un mismo manto visual, por lo que, bajo el ruido, lo unívoco de nuestras presunciones quedaría descartado por la propia materia del cine. Al fin y al cabo, del campechanismo de los testigos orales no cabe duda, pero ¿qué hay de ellas? Como movides por el sentido de la justicia, les cineastas reservan los últimos instantes del corto para que, de la nada, la abuela suelte una risotada siniestra, demasiado cercana a lo diabólico.

“Montañas ardientes que vomitan fuego”

También Montañas ardientes que vomitan fuego (2016), estrenada en la sección Wavelengths de Toronto, recupera el negativo caducado como clave para tantear los rincones más inexpugnables del imaginario mítico canario. Silenciosa, la cámara se interna en el tubo volcánico de La Corona, una vasta red de túneles naturales que cruza Lanzarote, un mundo de oscuridad prohibido al ojo humano. El viaje a las entrañas de la Tierra llevará la forma de una promesa, que abre la cinta con una de las ilustraciones más conocidas del Mundus Subterraneus, del científico renacentista Athanasius Kircher. En ese dibujo, el interior del planeta se abre y deja ver las cámaras de lava que lo atestan, entre bellas e inquietantes. Quizá, en el fondo del túnel, podamos atisbarlas. No obstante, la cámara no es lo suficientemente potente para dirimir, siquiera, las rocas que tiene por delante: a excepción de unos pocos destellos de luz, casi indistinguibles, nos engulle la oscuridad más absoluta. Queda un único asidero posible: todas aquellas rayadas y veladuras que atestiguan el material fílmico y que emergen ante la total ausencia de luz. Finalmente, el celuloide detiene su movimiento y tres cuadros negros, colmados de desperfectos, ocupan la pantalla. Con ellos, la representación pasa a un primer término, de forma que –en una suerte de pipa magrittiana– la realidad no pueda sino confesarse como imagen, y nada más.

Cuando la captura analógica no puede sino evidenciar su incompetencia, el negativo es reemplazado por la nitidez de una cámara digital en 4K. La relación de aspecto se ensancha, los rayones desaparecen y el crepitar de la cinta gastada también. El ojo digital es mucho más agudo, retrata los techos del túnel con una precisión quirúrgica. Sin embargo, las imágenes que devuelve son doblemente mudas. Por un lado, porque al eliminar la presencia de todo ruido blanco, nos abandonan al silencio absoluto (“ensordecedor”, dirían) de los túneles que se abren delante del objetivo. En una bella paradoja, sin el crepitar de la cinta analógica, los cuadros se vuelven incluso demasiado amplios para que les sostengamos la mirada. Por otra parte, ni siquiera la nitidez nos acercará a las flores de magma que Kircher había augurado, ni explicará las imágenes que siguen: desde la misteriosa aparición de una mujer durmiendo en el suelo, en el vientre de la Tierra, a unas fotografías, viejas y mudas, de un grupo de villanos que migran. ¿De qué huyen? En presencia de la incertidumbre, el cuerpo del celuloide antes nos daba de la mano.

“Plus Ultra”

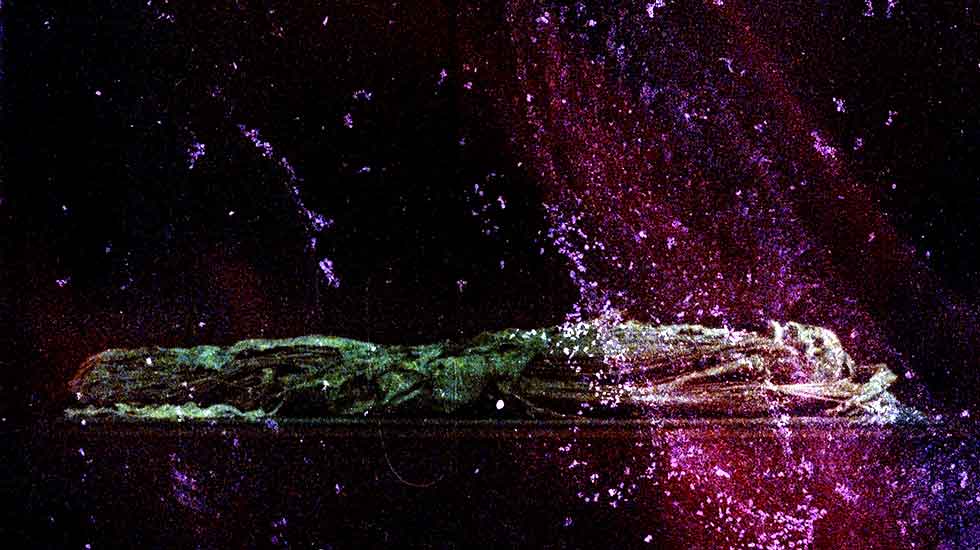

Vista en Locarno, San Sebastián y Valvidia (et al), Plus ultra (2017) retoma y elabora la cuestión del negativo como consorte ante una realidad incierta. Inauguran la película imágenes y texturas familiares dentro del estilo de Delgado y Girón: una cinta de 16 mm caducada –con sus constantes lunares y borrones– recorre los recovecos de un esqueleto que descansa sobre una tabla, todo él empalado con cañas finas. A su alrededor, un fondo negro, recóndito y impenetrable que, sin embargo, por contraste con el blanco de los huesos, pareciera que se nos echara encima. Lo único que logra traspasarlo son, en efecto, las taras del negativo.

Plus ultra abandona enseguida el campo de los iconos, y con ellos también el 16 mm, para echarse a la mar. “Plus ultra”, explican les cineastas, era un lema del estado español para alentar a los navegantes a conquistar nuevas tierras, olvidando la advertencia de la mitología griega: “Non plus ultra” (“no existe tierra más allá”). Cambia el formato de película al súper 16 mm y, tras una larga contemplación del océano, la cámara empieza a seguir a dos marineros, que escalan un empinado bosque virgen con un mástil sobre las espaldas. Este es un traslado tan esforzado como gratuito, pues de nada sirve la enorme asta en tierra. Luego, como en un interludio de la más pura absurdidad, los marineros se paran y empiezan a matar el tiempo: se balancean por las ramas, dormitan. Ensimismados, no advertirán la presencia de las brujas que los observan. A pesar de todo, las formas dialogan: más allá de una fronda verde esmeralda, la piel de los desdichados luce increíblemente pálida y las hechiceras visten de carmesí. Mientras tanto, el negro crece, ya sea en el plexo de los árboles, por entre la malla tupida que moldea la hojarasca, incluso en los pliegues del cuerpo de los navegantes. Es el mismo negro intenso que envolvía a la muerte. Cuando caiga la noche, lo engullirá todo. Entonces, cuánto se echan de menos aquellos rayones del celuloide, que admitían que a la práctica aquello era una película y nada más…