El primer largometraje de Max Walker-Silverman –presentado en la sección NEXT del Festival de Sundance– arranca con una secuencia que ejemplifica, de un modo sintético, las virtudes de la película que está por venir. Una mujer sale de una autocaravana, a orillas de un lago. El Sol apenas ha arrojado los primeros rayos de un nuevo día. La mujer se acerca al agua y de ahí retira la que va a ser la primera captura del día. A todo esto, solo vemos su figura desde planos generales, siempre de espaldas… hasta que la luz diurna ilumina su rostro, dando pie a un primer plano elocuente. La mujer, la actriz, es Dale Dickey, y su rostro es pura verdad, de esas que no se pueden maquillar, falsear. Desde la distancia, tanto su complexión como su melena rubia podían evocar un ideal de juventud; sin embargo, su rostro, surcado de arrugas, no engaña. Las líneas que atraviesan su frente, mejillas y barbilla, son casi como los anillos de un tronco de árbol; cada una de ellas quiere contar una historia: una de amor, otra de desamor; una cómica y otra trágica.

Construido como un persistente ejercicio minimalista, A Love Song propone una reflexión sobre el carácter minúsculo del ahora frente a la inmensidad de la memoria personal, siempre proyectada hacia el futuro que nos espera. En este sentido, el film de Walker-Silverman se presenta dominado por el retrato de las rutinas que marcan el día a día de la protagonista. La mujer se acerca a la orilla para retirar las jaulas acuáticas que desplegó la noche anterior, y después cava un hoyo, y después prepara café. El montaje es siempre respetuoso y el cineasta (también guionista) esculpe cada plano sobre un tiempo presente rugoso, vivo, heredero de las esencias del Neorrealismo, tal como lo plantearon Roberto Rosselini y los suyos. He aquí un director que comprende la belleza contenida en cada instante, en cada gesto. Un autor que otorga una oportunidad de oro a una actriz de larga trayectoria, Dickey, a la que hemos visto mayormente en televisión y en la piel de mujeres procedentes de la América más marginal y hostil (personajes secundarios en títulos como El juramento, Winter’s Bone, Comancheria).

La acción (por llamarla de algún modo) de A Love Song abarca unos pocos días del mes de septiembre de 2020. Lo sabemos porque la protagonista se ocupa de marcar, cada vez que se despierta, el punto exacto del calendario en el que se encuentra. De no ser por este gesto, no tendríamos la más remota idea del año (ni del siglo) en el que transcurre lo que vemos. No hay ni una referencia (dialogada o visual) a la pandemia del coronavirus, tampoco al hecho de que fuera de la burbuja donde se ha plantado la cámara, el mundo se viene abajo. A Love Song es una canción que queda suspendida en un lugar al margen de cualquier otro, en un tiempo ajeno al nuestro. Es, en su conjunto, una somatización benigna de los anhelos de una persona que, llegada a este punto de su vida, solo necesita respirar. Nuestra mirada hace lo mismo al visitar la estantería de la caravana de Dickey: un tablón austero sobre el que reposan dos libros. “Uno para leer de día y otro para leer de noche”, proclama orgullosa la protagonista, heredera del pensamiento utópico que Henry David Thoreau, el gran trascendantalista americano, fijo en su obra Walden, retrato de sus días viviendo de forma libre y autosuficiente en una humilde cabaña.

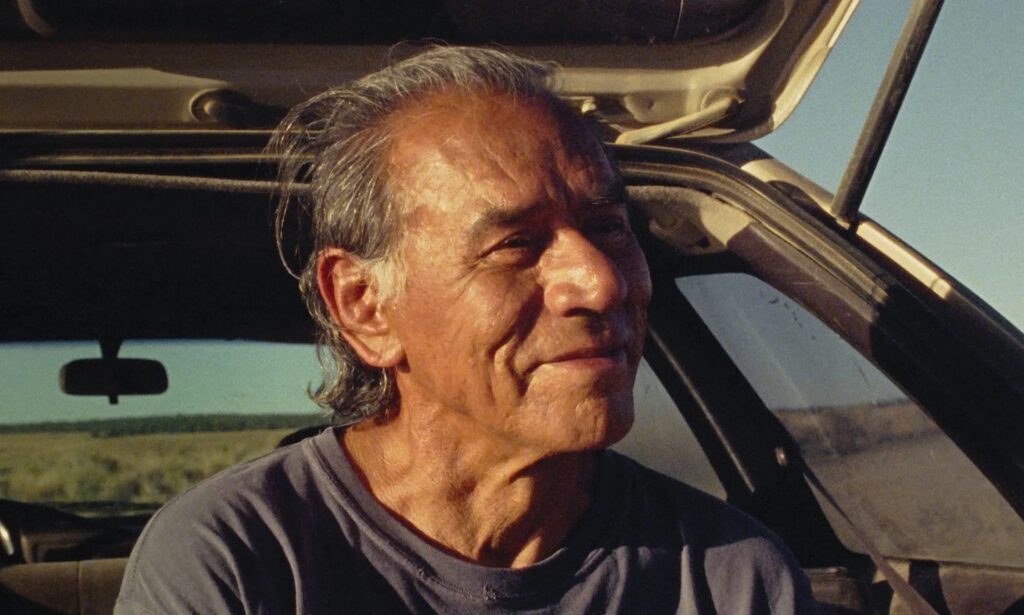

Por el dibujo de su personaje central, A Love Song se puede emparejar fácilmente con la Nomadland de Chloé Zhao, aunque Walker-Silverman no necesita de la preciosista fotografía de Ludovico Einaudi para captar el espectáculo de la luz crepuscular. Del mismo modo, su apego a la escala humana del relato es lo que despertará nuestro vértigo al descubrir una bóveda celeste iluminada por millones de estrellas. Y entonces entra en escena Wes Studi (Bailando con lobos, El último mohicano), en el que debe ser uno de los pocos papeles de su carrera con nula carga racial, y un grupo de cowboys se plantan en la casa rodante de Dickey para proponerle un trato. “Howdy”, saluda ella; “Howdy”, responden ellos, sin desconfianza u hostilidad, sin resquemor o segundas intenciones. Qué gusto. Así es como A Love Song confirma su condición de película-refugio, un asidero vital cargado de gestos nobles. Algunos los habría podido firmar Kelly Reichardt.