Hace pocos días, y de forma tardía, recibíamos la noticia del fallecimiento del crítico norteamericano Chris Chang, quien fuera Senior Editor de la revista neoyorquina Film Comment durante la primera década del siglo XXI, y parte de la segunda. Chang también formó parte del consejo editorial de la revista BOMB y escribió los libros Reel Works: Artists Film and Video of the 1970s, publicado por el Museo de Arte Contemporáneo de Miami, y Va-Va-Voom!: Classic Hollywood Pin-Ups, publicado por la editorial Fall River Press. Además, sus textos aparecieron en la antología The Best American Movie Writing: 1999, editada por Peter Bogdanovich, en James Casebere: The Spatial Uncanny, y en el volumen Philip Brophy: Hyper Material for Our Very Brains.

Como nuestro humilde homenaje, publicamos a continuación la crítica que Chang escribió de la película Minority Report de Steven Spielberg para el número de Julio-Agosto de 2002 de Film Comment. El texto apareció traducido al castellano en la antología La mirada americana: 50 años de Film Comment, publicada por el Festival Internacional de Cine de Las Palmas en 2012.

Chris Chang preparando crème brûlée en su despacho en las oficinas de Film Comment en la Film Society of Lincoln Center, Nueva York (fotografía de Laura Kern).

Shock futuro

A Aristóteles, el maestro de las paradojas y los acertijos lógicos, le encantaba especular sobre futuros posibles. Su experimento de la “batalla naval” es un clásico: dos navíos (A y B) partirán a la guerra mañana. Sólo puede y debe haber un único vencedor. Como todo enunciado solo puede ser cierto o falso (por el principio del tercero excluido) y ya que ningún enunciado es, al mismo tiempo, cierto y falso (por el principio de no contradicción), los enunciados “A vence” y “B vence” deberán ser, necesariamente, cierto y falso –o falso y cierto, dependiendo de lo que ocurra mañana–. Y aquí va el problema: como uno de los dos enunciados es necesariamente cierto hoy, no importa lo que hagan A o B mañana; el futuro ha sido predeterminado por las leyes de la lógica. La libertad de elección ha abandonado el barco. Para escapar de esta encrucijada, necesitamos un poco de ayuda del profesor Norman Swartz, del departamento de filosofía de la Universidad Simon Fraser: “No puedo cambiar el futuro –ni con mis acciones pasadas, ni con las presentes, ni con las futuras– respecto a lo que va a ser. Pero puedo cambiar el futuro en relación a lo que podría haber sido”. Ah-ha.

A juzgar por Minority Report (2004), parece que Steven Spielberg ha estado refrescando sus conocimientos sobre Aristóteles. El precepto que guía la película, la idea del “Precrimen”, permite a las fuerzas del orden ver el futuro y echar el guante a los perpetradores antes de que estos cometan diversas atrocidades. Que decenas de personas sean arrestadas por crímenes que no han consumado es un pequeño peaje moral comparado con los beneficios: el índice de asesinatos en Washington, D.C., en el año 2054, se ha desplomado hasta la cota cero. El proceso es tan efectivo que la gente teme y evita, de forma activa, cualquier tipo de premeditación. “Ni se te ocurra” se ha convertido en el paradigma de la vida social.

El determinismo, en su sentido más estricto, volatiliza la elección y la voluntad; nos convierte en esclavos del antecedente. Minority Report, con un regocijo casi sádico, enrosca un poco más la tuerca del predeterminismo convirtiendo el futuro en precedente: aquello que no ha sucedido pasa a engrasar el aparato social. No sólo estamos condenados a repetir la historia, sino que además nuestro potencial termina maniatando nuestro comportamiento. En la película (basada en un relato corto de Philip K. Dick, de 1956) esta realidad se pone en escena mediante algunos de los más ingeniosos diseños jamás realizados. El relato presenta a los tres Precogs, originalmente descritos por K. Dick como “idiotas balbuceantes”, escudriñando las ondas metafísicas, conectados a una interfaz wetware/hardware, y depositando información sobre los perpetradores y sus víctimas en unas tarjetas perforadas y computerizadas. La relación entre el relato original y la película es, al mismo tiempo, tenue y reverencial. Spielberg ha capturado el tono y el concepto, pero ha hecho explosionar la narración, reprocesando el original por completo, hasta un punto en el que las comparaciones resultan inútiles. Imaginen una ópera de Wagner basada en un poema de Emily Dickinson.

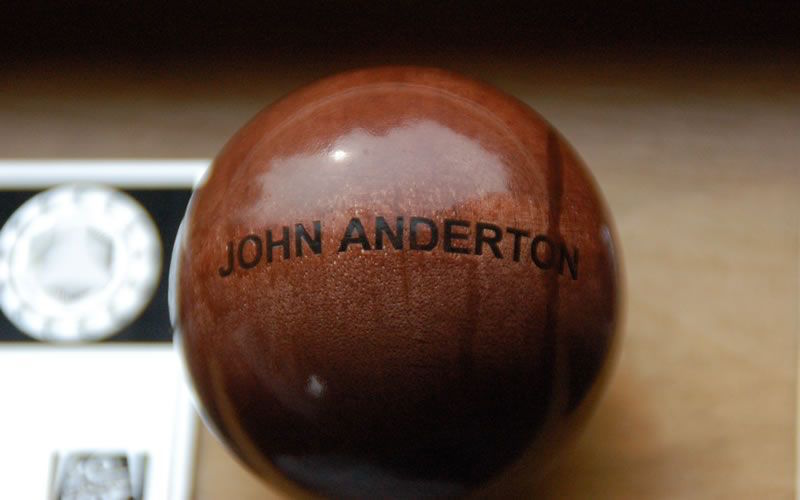

En la película, las tarjetas han sido sustituidas por un sistema a medio camino entre Kafka (En la colonia penitenciaria) y Rube Goldberg (con sus ilustraciones de sofisticadas máquinas que derivarían en la invención del juego de la Trampa para ratones). Cuando se detecta un precrimen, una bola de madera aparece sobre un pedestal; entonces, un láser inscribe el nombre de una persona. La bola rueda por una serie de conductos tubulares que llegan, tras varios loops, a las manos de un oficial de la Unidad de Precrímenes. Es fascinante observar este matrimonio entre el determinismo-en-acción y la tecnología de última generación, al tiempo que consigue generar esa nostalgia específica del sello de Spielberg, una característica esencial de sus grandes esfuerzos en el terreno de la ciencia-ficción. El futuro puede deparar las máquinas más inteligentes, pero es improbable que llamen la atención de Spielberg, a no ser que consigan desplazarse simultáneamente adelante y atrás en el tiempo –señalando el camino hacia nuevas libertades y perennes puzles morales–.

En la primera fase del sistema Precrimen, los tres Precogs flotan en una bañera amniótica hi–tech, convulsionando receptivamente en torno a invisibles flujos de previsión. (Si entienden esa frase, se encuentran, según la terminología de Minority Report, “poniéndose al día con el futuro”). Un tinglado con el que podrías toparte en la habitación de Matthew (Cremaster) Barney. Sin embargo, este aparato parte animal/parte máquina vuelve a ofrecer un guiño al pasado: los Precogs responden a los nombres de Agatha, Arthur y Dashiell, alusiones literarias a lo que cabría considerar como poscrimen de vieja escuela. Además, el artilugio acuoso en el que habita el trío funciona como la asombrosa visualización de otro argumento clave de la filosofía occidental: ¿Cómo es posible que los estados mentales procedan de propiedades físicas, y viceversa? ¿Cómo pueden los estados mentales, en un mundo material, ser nada más que eventos físicos? Y, entonces, el verdadero quebradero de cabeza: ¿Cómo puede un estado físico que todavía no ha sucedido provocar un efecto mental? Pregunten a Tom Cruise.

El jefe John Anderton (Cruise) tiene un serio problema de mente/cuerpo. Como el encargado de la unidad de Precrimen de Washington, es el verdadero maestro de ceremonias de la función. Y cuando intercepta una previsión en la que se le ve asesinando a un desconocido, la cosa se pone fea. De repente, debe escapar de la máquina de la que es parte integral. (Todo en esta película es tan circular como un globo ocular). Para mayor complicación, y para subrayar de forma subversiva los “beneficios” del futuro, Anderton ha desarrollado una adicción a las drogas como respuesta a una tragedia doméstica. En uno de los momentos más inquietantes del filme, cuya poética canaliza nuestro deseo fundamental de deleitarnos en lo visual –en la pantalla y en nuestras cabezas–, Anderson apresa una cierta claridad. El contexto: en este entorno sobreestimulado, donde cada movimiento se monitoriza, verifica y codifica para su uso futuro, donde los deseos del consumidor son procesados en bases de datos personalizadas, y donde se permite la libre circulación del bombardeo hechizante de la sociedad de consumo, la única salida consiste en “liberarse” mediante el uso de una nueva variedad de “claridad” estimulante –una sustancia que alivia la claustrofóbica sensación de privacidad violada, la certeza de que la personalidad ha devenido un producto–. El sórdido proveedor de Anderton –un vagabundo que merodea en la penumbra– es pura mitología. Se le podría llamar Tiresias, en un guiño reverencial a la antigua Tebas. Cuando Anderton sacia su sed y se deja llevar, los “ojos” del traficante se revelan como orificios vacíos, todavía capaces de admitir y expeler “cosas”. ¿Qué atesora este enigmático personaje? Sabiduría, quizás: “En la tierra de los ciegos el tuerto es el rey”, explica proféticamente el dealer. Mientras Anderton establece contacto visual con el abismo, resulta difícil no recordar el peculiar título de una película familiar: Eyes Wide Shut, literalmente, “ojos ampliamente cerrados”. Si se pudiera traducir visualmente esta frase paradójica, el traficante de Minority Report sería su resultado. De hecho, se trata de una imagen icónica para una película que nunca deja de jugar con los conceptos de “mente” y “ojo” mediante la interacción de la visión y la vista, la mente y la materia. El espectro de dispositivos empleados por Spielberg va del terror (una escena en la que Anderton puede quedar ciego) al slapstick (un globo ocular metido en una bolsa de plástico y depositado sobre el teclado de un órgano tubular produce un acorde siniestro).

En Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, el más grande de los postextos acerca del poscrimen, Michel Foucault advierte al lector de “la visibilidad es una trampa”. Está discutiendo el panopticon, un diseño de Jeremy Bentham para una prisión circular que permitiría a un único guardián vigilar a todos los reclusos al mismo tiempo. La idea de lo panóptico, continúa Foucault, es tan persuasiva y ha calado tan hondo en la infraestructura social que ya no advertimos que actuamos como si estuviésemos siendo vigilados. Lo asumimos. Las ideas filosóficas acerca del correcto comportamiento, materializadas por la arquitectura y la tecnología, han evolucionado en conductas concretas. Con un acumulativo apaleamiento teórico, Minority Report estruja el concepto: “Precrimen: ¡Funciona!”, braman los spots de la agencia de seguridad. Y vaya si funciona. ¿Pero hasta qué punto? La prisión para precriminales, los supuestos huéspedes del impulso asesino, se revela como una perversa inversión del estado uterino en el que habitan los Precogs. Después de ser “halo-ados” con unas diademas paralizantes, los prisioneros son amontonados en celdas tubulares verticales y entran en una órbita en la que “sus vidas pasan ante sus ojos y todos sus sueños se vuelven realidad”. El Cielo en la Tierra, ¿verdad? En cuanto al diseño, la prisión de Spielberg, que se asemeja a una pantagruélica base de datos humana, es exactamente la realidad que profetizó (acertadamente) Foucault: “Un interrogatorio sin final, una investigación que se extendería sin límites a una observación meticulosa y cada vez más analítica, un juicio que sería al mismo tiempo la constitución de un fichero nunca cerrado…”. Y la auténtica perversión es que, en Minority Report, la encarcelación conduce a ese territorio en el que culmina la idea del libre albedrío: el mundo de los sueños.

“Estoy cansada del futuro”, le dice Agatha (Samantha Morton) a Anderton, después de que este la libere de su vaina acuosa. Ella la observa. Toda su vida ha permanecido en un estado de anticipación. Y la película no encubre ni las razones ni al responsable. Ella no tenía elección. Resulta que los Precogs son los hijos de consumidores adictos a las drogas, el producto de un experimento biotecnológico que se ha ido de madre. No se les puede culpar del delirio generalizado. La previsión se asemeja a un estado onírico en el que el funcionamiento cerebral bloquea los receptores sensoriales. Como a los Precogs sólo se les permite acceder a la potencialidad controlada por la policía, jamás han sentido nada. Cuando Agatha emerge al mundo real, los estímulos son abrumadores. “¿Es el ahora?”, pregunta incrédula. Ni siquiera puede ponerse de pie. Y con ella y Anderton en comparsa, la película se las ingenia, nuevamente, para propulsar su deslumbrante imaginería a un nuevo escalafón. Las capas de vigilancia electrónica, encubiertas bajo señuelos publicitarios, se vuelven más aparentes y opresivas ahora que las identificamos y absorbemos desde la perspectiva de la Precog. Su evidente apuro lleva al público a imaginar a un ser dotado de un sexto sentido que ha vivido toda su vida sin los cinco restantes, y que de repente, en cuestión de segundos, ha visto como se le activaban por completo. Si el espectador no llega a sentirse acongojado por el desconcierto de Agatha, entonces Minority Report debería considerarse un filme fallido (aunque gracias a la interpretación de Morton, cualquier cosa menos extraterrestre, dicha posibilidad parece improbable).

Al estar escribiendo este texto antes del estreno comercial de la película, el lector podría considerar que he tenido una previsión. De hecho, hay un crimen potencial esperando en el futuro cercano. Algunos de los recortes de prensa que ya circulan sobre la película incluyen parloteos inanes acerca de la posibilidad de que el film vaya a dejar a la gente “fuera de juego”. Es alarmante que una película que te hace pensar sea percibida como una afrenta al público y a la taquilla. Minority Report no es sólo un film físicamente excitante, sino que los devolverá, si le dejan, a la escuela metafórica. Las ideas que pone en circulación son intemporales. Sí, la película es un lugar retorcido y oscuro, pero para ver la luz, especialmente si eres John Anderton, allí es a donde debes ir. (Y luego, cuando se enciendan las luces, tirad de bibliografía). Cuando David, el pequeño niño-robot de A.I. Inteligencia Artificial, lograba encontrar a su creador, le preguntaba: “¿Es este el lugar en el que te hacen real?”. La respuesta era una luminosa revelación spielbergiana: “Aquí es donde te hacen leer”. Minority Report cumple el cometido que debería desempeñar un inspirado orador en un foro público: enviarnos de vuelta a los libros que fueron diseñador para hacernos, ante todo, mejores personas. O al menos recordarnos que todavía están ahí.