Escribo este texto desde una mesita en la cafetería de mi hotel en Kioto, viendo como al otro lado del cristal los restos de un tifón mojan y mecen con mucho ímpetu las aceras y los árboles. Las pocas personas que se atreven a salir a la calle llevan paraguas transparentes como aquel que utilizaba Scarlett Johansson en Lost in Translation, algo que inmediatamente me hace ver el mundo por la ventana, y la ventana al mundo, con un romántico cariz cinematográfico. Poco importa que esos paraguas sean en realidad muy baratos y de uso extremadamente común, o que estén en su mayoría rotos por el viento. El marco idealizado se impone aun cuando la realidad se empeña en llevarme la contraria. Para mí, ahora mismo, estoy en mitad de una película de Sofía Coppola, del mismo modo que a lo largo de los días me he hallado viviendo momentáneamente en los universos de Ozu, Kawase, Honda, Hamaguchi, Koreeda o los Kurosawa (Akira y Kiyoshi).

Durante las últimas semanas, he tenido la suerte de visitar Japón, pero este tifón ha impedido que continúe con mi viaje y ha hecho que se cancelen todos los medios de transporte, al menos hasta mañana. Se me ha regalado un día entero de encierro, de vacaciones de las vacaciones. Y así, al sentarme a tomar un té, he recordado cómo hace un par de días, en otro té, pero a pleno sol, una amiga me mandó un mensaje advirtiéndome del peligro que venía y yo lo primero en lo que pensé fue en las tormentas que inundaban el final de Ponyo en el acantilado. Curiosamente, Hayao Miyazaki ha sido una figura omnipresente en mi periplo nipón. Desde las pequeñas aldeas e inmensos bosques de los Alpes japoneses a los onsen o los complejos palaciales, desde la deliciosa comida a los colores saturados del país, he creído reconocer los mundos de sus animaciones en tierra firme. Evidentemente, mi mirada nunca deja de ser la de un turista, pero de repente uno cree comprender mejor varios espacios y tiempos gracias a ese imaginario previo. Y aquellos cines que, desde España, resultaban periféricos se convierten en centrales por unos días.

Una de las primeras cosas que hice al llegar a Japón fue mirar la cartelera. Sabía que la última producción de Miyazaki para Ghibli había llegado a los cines y decidí ir a ver la película pese a no entender japonés. El primer imprevisto llegó al enfrentarme a las futuristas máquinas de venta de entradas, que por supuesto no están en inglés. El apunte lingüístico puede parecer anecdótico, pero… ¿cuál era mi sala? Por suerte, recordé que la traducción literal al inglés del título de la película es How Do You Live?, y pude identificar el film de Miyazaki, Kimitachi wa Do Ikiru ka, gracias a que Vivir de Akira Kurosawa se llama Ikiru en su versión original (en este punto, poco importa que el título internacional de la película sea The Boy and the Heron). Del mismo modo que durante mi estadía en Japón he aprendido a declinar los ofrecimientos de “Unagi” en los restaurantes, gracias al recuerdo del título original de La anguila de Shohei Imamura, la memoria cinéfila, bastante inservible por norma general, me permitió encontrar la sala adecuada. De algún modo, la historia del cine japonés me dio la bienvenida al espectacular multisalas de Nagoya donde vería la película.

Todo lo que sabía del film de Miyazaki estaba incluido en el único póster promocional de la cinta: una especie de garza que mira al espectador desde unos ojos que salen de su pico. En este caso, la campaña publicitaria llevada a cabo por Ghibli no tiene muchos precedentes, ya que decidieron no publicar imágenes, sinopsis o spots de la película, y optaron por una estrategia que potencia la sorpresa absoluta de la audiencia. Ahora, un mes después del estreno en Japón, ya se han hecho oficiales las cuatro primeras imágenes publicitarias, pero en el instante en que comenzó mi proyección, todavía dudando de si estaba en la sala adecuada, reconozco que no conocer absolutamente nada de la estética o trama de la película hizo que la experiencia fuese todavía más especial. El desconocimiento me puso en la piel de uno de esos personajes típicamente miyazakianos dispuestos a la aventura. No se trataba tanto del sobredimensionado miedo al spoiler, sino del anhelo de sorpresa, el deseo de adentrarse en lugares que uno no sabe cómo comienzan, adónde van ni cuándo terminan.

Seguramente no exista una forma ideal de ver cine: he disfrutado películas en el móvil y en ripeos horribles de cintas de VHS del mismo modo que he ido a salas con ultimísima tecnología. También me reconozco como uno de esos cinéfilos que consideran que todo lo que rodea al cine, ya sea en forma de trailers, carteles o making-ofs, son paratextos que tienen casi tanta importancia como la propia película a la hora de dirigir nuestra mirada. Es decir, que no pretendo apelar a ningún tipo de nostalgia, utopía o ucronía, porque considero que cualquier experiencia cinematográfica puede ser la más pura, independientemente del soporte y las condiciones. Pero sí que es cierto que hay algo en el misterio que hace agrandarse a la pantalla. Y hay algo en la pantalla grande que hace crecer el misterio. Tal vez por eso nos gusta tanto ver cine en festivales.

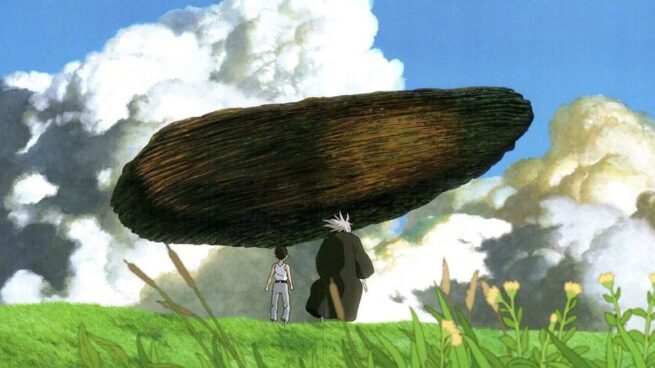

No pretendo explicar siquiera de qué trata la película, aunque lo cierto es que, aunque quisiera, tal vez no podría. La trama que he visto e imaginado no tiene por qué corresponderse con la ideada y aunque, evidentemente, hay una serie de directrices semánticas en el texto que hacen que no pueda entenderse cualquier cosa, el hecho de no saber japonés supuso un indudable ruido comunicativo. Sí puedo decir que hay un niño y hay una garza, y que estamos más cerca del Miyazaki de El viaje de Chihiro que del de El viento se levanta, pero prefiero parar aquí y respetar el pacto de silencio. Tampoco tengo claro que todas las emociones que me suscitó Kimitachi wa Do Ikiru ka fueran dirigidas, pero lo que sí sé es que surgieron y me subyugaron. Y si lo hicieron fue sobre todo debido a algo que hacía mucho tiempo que no me sucedía: la sensación de ser un espectador liberado de la dictadura de la trama. Por supuesto, al ver la película intentaba unir constantemente las acciones y los puntos de giro, pero el esqueleto narrativo dejó de importarme casi desde el prólogo. La empatía extrema hacia los personajes, algo habitual en el cine del director, seguía plenamente viva sin necesidad de entender todos los conflictos. O, por decirlo de otro modo, en mi experiencia, el gesto se apropió de la historia.

Me descubrí tan atento como intuitivo. Dejé de mirar al centro del plano y me perdí por los contornos. Un anciano secundario sonriendo en la profundidad del campo podía convertirse en mi protagonista del mismo modo que unos fondos increíbles pero inmóviles pasaban a ser el sitio por el que pasear la mirada. Al no dedicar esfuerzos a entender quiénes eran los personajes buenos y quiénes los malos (algo que, como casi siempre ocurre en Miyazaki, en realidad tampoco importa tanto), uno prestaba atención al movimiento de los fluidos: el agua, la sangre y hasta los cuerpos. De repente mi obsesión era ser capaz de leer las emociones determinadas por el grosor del trazo, entender el modo en que el sueño y el pasado se juntaban en un todo abstracto a través del montaje, parar a escucharme en los numerosos instantes en que el silencio se convertía en el más fuerte de los sonidos, o analizar las herramientas detrás de una creatividad fantástica que desbordaba el encuadre a la hora de diseñar mundos y criaturas. Todo ello siempre bajo el filtro de las que tal vez sean las dos principales señas de identidad del cine de Miyazaki: el humanismo y la belleza.

Pese a la obviedad de la conclusión, toda mi experiencia pasó exclusivamente por la puesta en escena. Esto no implica que no estuviese entendiendo nada de lo que se me contaba: Miyazaki se asegura de que tanto el gag como el drama resulten siempre visuales o sonoros, pero tengo la impresión de que leer la película sin palabras me llevó al concepto por encima de su personificación. En Kimitachi wa Do Ikiru ka, el fuego, el aire y el agua son capitales, pero están ahí para fijar a un protagonista al que solo le queda ser tierra. Viendo así la película, sin información previa ni datos en presente, en mitad de un viaje por sus escenarios, sentí algo prodigioso: que mis pies estaban en todas partes excepto en el suelo.

Al escribir esto no pretendo hacer una crítica ni un análisis (la película se estrenará subtitulada y ya habrá tiempo para eso), y seguramente mi punto de partida tenga un gran defecto: centrarme en lo personal por encima del rigor hacia el autor o la obra. Podemos decir que, más que un texto, este escrito es un pre-texto. Aun así, en este momento, con un tifón que ya remite al otro lado de la ventana, pienso que lo que más me ha generado la última película de Miyazaki no ha sido admiración estética, sino directamente afecto. Tendemos a escaparnos del yo al escribir sobre cine tal vez porque vivimos un tiempo donde ya está demasiado omnipresente en todos los ámbitos de la vida, especialmente los virtuales. También hay muchos opinadores que lo usan como argumento y excusa ante aquello que les gusta o disgusta, sin entender que la clave está tal vez en intentar comprender el por qué eso sucede. En este caso, y siempre desde el punto de vista del viajero, mi yo me dice que Miyazaki ha sabido crear una película y un cine que absorbe la belleza de su mundo. Y, como espectador, estos días me he permitido algo maravilloso: disfrutar de los placeres de esos cuadros también a partir de todo aquello que se sale de sus marcos. El cine alrededor.

Impresionante, me ha conmovido, qué ganas de verla así que la estrenen