La 21 edición del Festival Internacional de Cine de Ourense anunció el pasado viernes su palmarés y el jurado de la sección “Óperas primas” decidió otorgar su premio y una mención especial a dos películas que parten de experiencias documentales completamente distintas para llegar a territorios en cierto modo similares. Así Boone, dirigida por el estadounidense Christopher LaMarca y ganadora del premio oficial, realiza un ejercicio inmersivo y observacional en la vida de una granja en Oregon (y sus tres trabajadores) sin apenas utilizar el diálogo como mecanismo de avance. Por otro lado, en Las Calles, dirigida por la argentina María Aparicio y ganadora de la mención especial, se recrea un suceso real acontecido en un pequeño pueblo costero (con la participación de algunos de sus protagonistas originales), en lo que es una ficción donde esta vez será la palabra y la forma de filmarla la que mueva el relato.

Una de las primeras secuencias de Boone ya es de por sí toda una declaración de intenciones: asistimos en la oscuridad de un establo al problemático parto de unos cabritillos. No hay una voz guiando el relato, ni siquiera una cartela que explicite dónde nos encontramos o qué vamos a observar. Estamos en la granja “Boone” donde Mookie, Zac y Dana trabajan cada día sin descanso en un paraje idílico –especialmente para todo aquel amante de la cultura de lo orgánico–, y el parto es sólo otro de esos momentos a los que los trabajadores han de enfrentarse. La fotografía es precisa (no en vano LaMarca, de amplio currículum en la materia, se encarga de la misma) pero el discurso de la película es abierto. No hay una tesis que organice férreamente el relato. Más que “direcciones”, el espectador encuentra “sugerencias” de sentido. No estamos asustados ante el posible fallecimiento del animal, ni tampoco nos embelesamos ante las fantasmagóricas imágenes que se consiguen del milagro de la vida. Nos situamos en ambos sitios al mismo tiempo porque, tal y como aseguró el jurado en Ourense, estamos ante una cinta reticente a la manipulación. “Continuamente intensa, la película no busca empujar al espectador a ningún sitio predeterminado sino integrarlo en su entorno”.

De este modo, Boone se sitúa en un lugar al mismo tiempo interno y externo: no se utiliza el recurso de las declaraciones de sus protagonistas, pero tampoco otro tipo de efectos (infografías, material de archivo, música, etc) más allá de aquellas imágenes que LaMarca filma en su convivencia con los tres granjeros. Hacia el final, reencontramos a uno de aquellos cabritillos originales, ya crecidos, en lo que es una despedida: el colectivo se ve obligado a cerrar sus puertas debido a unas leyes que traban el desarrollo de las granjas pequeñas y favorecen a las grandes empresas. Pero incluso entonces, seguimos sin saber leer del todo cuál es la situación concreta en que sus trabajadores estaban inmersos. Lo único a lo que hemos accedido es a los detalles de su día a día, a una cultura de trabajo donde nunca dejamos de atisbar el proceso de creación de diversos productos (carne, sí, pero sobre todo lácteos, conservas, etc) pero no así la interrelación que se establece entre los tres protagonistas y su contexto, ni a la situación vital que les ha llevado a acabar trabajando en el campo o los resultados del negocio como tal. Todo pasa por la mera intuición: los tres trabajadores son demasiado jóvenes y urbanitas como para intuir una tradición agrícola en su familia, el cuidado que le ponen al trato con los animales permite pensar que están allí por pura convicción moral, mientras que la descripción del escenario, cálido pero destartalado, nos hace imaginar su precariedad económica. Todo eso está en la película pero nunca se subraya. Boone es una película a priori crepuscular donde son los detalles los que lanzan el discurso, pero nunca la mirada o el foco de su director. De nuevo volviendo a las acertadas palabras del jurado, Boone es “un necesario cine de resistencia para un modo de vida de resistencia”.

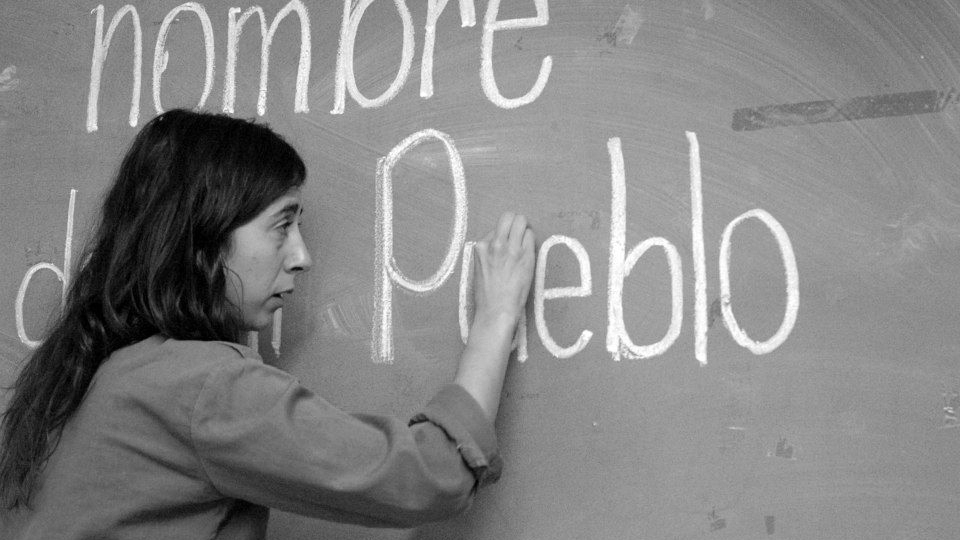

En Las Calles, al contrario, el discurso nace ya desde esas primeras imágenes del mar alrededor del cual girará toda la cinta. Estamos en Puerto Pirámides, un pequeño pueblo costero donde las calles no tienen nombres. Una profesora de instituto lanza la propuesta de bautizarlas y, para ello, crea un sistema según el cual sus alumnos se encargarán de organizar el acto de votación donde éstas quedarán designadas y, a su vez, también serán los encargados de entrevistar a los habitantes de la aldea para averiguar candidatos a posibles nombres. Basada en un suceso real aunque hábilmente ficcionada, la propuesta de María Aparicio es tan apasionante como la propia experiencia de sus protagonistas reales. Las calles reúne a tres generaciones de personas en un mismo escenario, pero también a todas aquellas ausentes. Cuando los testimonios de los habitantes más ancianos comienzan a rememorar anécdotas o los nombres de las personas más importantes para ellos en la ciudad, toda la película queda imbuida de un espíritu de realidad difícil de conseguir tan sólo a través de la ficción.

A lo largo de la película se recorre la historia de todo un país (aborígenes, crisis económicas, migraciones,…) así como de ese territorio en concreto, y el mar pasa a ser el gran protagonista: el marisco, el viento y la marea son los grandes generadores de movimiento de todo aquello que se nos cuenta. Pero ese no es el único mérito de la película: pese a que el rol de la profesora está interpretado por una actriz y hay una serie de pequeñas subtramas ficticias, las entrevistas a todo un pueblo son por lo general reales, y eso desemboca en uno de los grandes alicientes de Las Calles: la idea de que todo acto democrático es coral y, por lo tanto, una película que refleje ese acto debe también serlo. De este modo, el armazón narrativo clásico de la película se va desvaneciendo poco a poco, y todo aquello que era ficción pronto pasa a entenderse bajo el prisma de la recreación. Lo importante aquí es el conjunto y, aunque hay una mirada concluyente por parte de la directora, su voz no resuena por encima de lo retratado. Tanto Boone como Las Calles tienen en común un gran hallazgo: sus directores no aspiran a imponer su discurso sobre una realidad determinada, sino que confían en la capacidad del cine para formular un encuentro justo, de igual a igual, con lo real.