(Imagen de cabecera: La maldición de Hill House de Mike Flanagan)

“Dos habitantes de mundos distintos no pueden andar sobre el mismo suelo, estar sentados o de pie, ya que no coinciden las ideas que tienen de lo que es horizontal y de lo que es vertical. No obstante, pueden utilizar la misma escalera”. Pese a que pudiera parecerlo, esta frase no procede del puño y letra de la escritora Shirley Jackson, creadora del inquietante universo de La maldición de Hill House. Tampoco se trata de una cita extraída de la más reciente adaptación audiovisual de la célebre novela de Jackson, que firmó Mike Flanagan (director de films como Oculus: El espejo del mal o Ouija: El origen del mal) en forma de serie producida por Netflix. En realidad, el intrigante comentario lo planteó, a mediados del siglo pasado, M. C. Escher, el fantástico diseñador gráfico holandés, para explicar una de sus paradójicas estampas. Sin embargo, nótese que los términos de los que se servía el ilustrador no habrían desentonado en el contexto del imaginario de Hill House, una edificación capaz de alterar la percepción de sus habitantes y visitantes hasta invocar apariciones fantasmagóricas, situando en un mismo plano de existencia lo real y lo onírico.

Escher ideó numerosas litografías que exploran el límite entre la lógica y la confusión. Las hay que, como en el caso de Escalera arriba y escalera abajo, indagan sobre lo inconcebible a partir de la alteración de unas ciertas bases arquitectónicas –siguiendo el rastro trazado por Giovanni Battista Piranesi en el siglo XVIII con sus carceri, esos calabozos gigantescos y laberínticos, y demás escenarios imposibles–, pero también hay otras que se centran en el trampantojo puramente ilustrativo, más abstracto. En todas ellas se parte de estructuras lógicas que nuestra mente puede reconocer y las tergiversa, con un especial interés en la alteración del punto de vista. El resultado es una sólida marca autoral que ha devenido un referente fundamental para la investigación estética en torno a lo ilusorio. De hecho, no sorprende que un cineasta como Christopher Nolan, particularmente interesado por la vertiente arquitectónica de las imágenes y el relato, utilizase en Origen las paradojas espaciales de Escher.

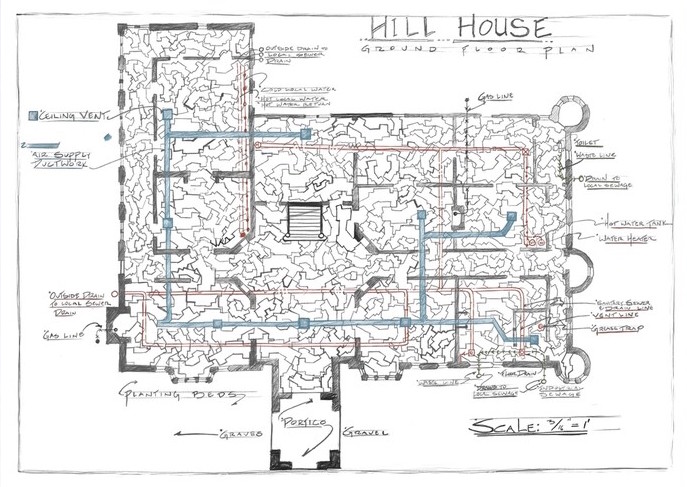

En los primeros compases del séptimo capítulo de la más reciente versión de La maldición de Hill House (2018), la familia Crain descubre la existencia de extrañas humedades en el sótano de la mansión que da título a la serie. Hugh, el padre del clan, se enfunda un traje protector y una mascarilla y se dispone a investigar la procedencia de las manchas. Para ayudarle, su mujer, Olivia, de profesión arquitecta (¡!), decide trazar una planta de la casa. El croquis resultante, que la esposa finaliza hacia la mitad del episodio, no se muestra al espectador en un primer momento; sin embargo, la alarmada reacción de Hugh ante el emborronado esbozo pone de manifiesto que algo va terriblemente mal, algo que, a estas alturas de la serie, ya no sorprende a nadie.

Reproducción de la planta de Hill House mostrada en la serie.

“(…) Hill House, nada cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas, acumulando oscuridad en su interior; llevaba así ochenta años y así podría haber seguido otros ochenta años más. En su interior, las paredes mantenían su verticalidad, los ladrillos se entrelazaban limpiamente, los suelos aguantaban firmes y las puertas permanecían cuidadosamente cerradas; el silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House, y lo que fuera que caminase allí dentro, caminaba solo”. Con esta icónica cita, esta vez sí producto del tintero de Shirley Jackson, da comienzo la serie de Flanagan, que en realidad adapta libremente el texto original alterando tanto la temporalidad del relato como el propio contenido, desmarcándose de la literalidad de otras versiones cinematográficas como La mansión encantada (Robert Wise, 1963). En esta ocasión, los únicos elementos que sus protagonistas comparten con los del texto original son los nombres y una cierta propensión hacia lo sobrenatural, enfatizada por el omnipresente influjo de la casa. El contexto, que en la novela se situaba contemporáneamente a su escritura, sobre los años 50 del siglo pasado, es actualizado por Flanagan, que sitúa a la familia protagonista en una línea de tiempo vital mucho más cambiante. Así, la serie avanza a caballo entre un “NOW” (“AHORA”) que también es el nuestro, en el que los hijos del matrimonio Crain, ya en la adultez, intentan desentramar qué sucedió en aquel “THEN” (“ENTONCES”) de su infancia, durante ese verano en el que habitaron Hill House. Los dos tiempos se despliegan asimismo en diferentes ordenaciones a medida que los protagonistas recuerdan y reviven esas experiencias. De un modo similar a como sucedía en El año pasado en Marienbad de Alain Resnais, donde la temporalidad estaba marcada por la subjetividad e iba perdiéndose y enredándose en lo laberíntico del propio espacio, la confusión estructural de la edificación de Hill House se refleja en su entramado narrativo. Evidenciando el juego temporal, el personaje de Nell, la menor del clan, apunta que “durante mucho tiempo, pensé que el tiempo era lineal. Que… nuestros momentos se alineaban como fichas de dominó, que caían una sobre la otra sin parar. Que los días se superponían, uno detrás del otro, en una larga línea entre el principio… y el final. Pero me equivoqué. No es así. Nuestros momentos caen sobre nosotros como la lluvia”.

La invariable figura central, tanto del libro como de la serie, es esa mansión capaz de acumular oscuridad en su interior, una arquitectura nada cuerda, sola, aislada, condenada a habitar un territorio híbrido entre lo visible y el fuera de campo. La verticalidad a la que hacía referencia Jackson, así como la firmeza de los suelos y las puertas, son palpables y se rigen por la misma lógica que cualquier otra edificación… o eso parecería. ¿De dónde proviene, pues, ese malestar? La respuesta yace en el mismo sitio de donde nacen las ilusiones de Escher, de esos edificios dementes que, como el caso de Hill House, podrán llegar a extender su locura a aquel quien los habite. Una desazón que emerge, también, de la inconcreción del pronombre que corona la última frase del párrafo. Lo que fuera que caminase allí dentro. ¿Qué es ese lo? Nada que las palabras puedan sostener, nada que la cámara pueda mostrar en su totalidad. Sin embargo, hace que no podamos desviar la mirada ni dejar de leer, aunque no podamos llegar a comprenderlo. En el noveno episodio de la serie, dos capítulos después del descubrimiento de las humedades, Flanagan decide mostrarnos finalmente la imagen de la planta de la casa esbozada por Olivia, una revelación también para la alienada madre, plenamente inconsciente de la verdadera naturaleza de sus trazos.

El bosquejo –cuya aparición marca, en el contexto de la serie, la caída de su autora en el pozo de la locura– puede parecer caótico y desordenado, pero esconde en su interior una lógica propia. Tomaremos consciencia de ello cuando se revele que las líneas que abarrotan el interior de lo que parece ser una recreación correcta de la estructura de Hill House son en realidad centenares de plantas en miniatura de otra casa, denominada afectuosamente por los Crain como su Forever Home. Estamos, por tanto, ante una suerte de hogar ideal que Olivia ha diseñado para su familia, una casa inexistente pero reconocible para todos ellos. La imagen, alterada y obsesiva, encuentra así un orden interno en el que reverberan los ecos de la obra de otro artista, un ilustrador cuyo universo laberíntico puede que resuene en la mente del espectador, inconscientemente.

División regular del plano VI (M.C. Escher, 1957).