Manu Yáñez (Festival Curtocircuito)

Si algo parece empeñado en recordarnos el cine post-Covid es que, en materia cinematográfica, la idea de un “presente” es apenas una entelequia, una ilusión, algo que doblegar (Tenet de Christopher Nolan), algo que deconstruir (Estoy pensando en dejarlo de Charlie Kaufman, Strasbourgh 1518 de Jonathan Glazer) o algo que destruir (Un efecto óptico de Juan Cavestany). Pareciera como si, ante la actual crisis, alimentada hace tiempo, el cine se mostrase incapaz de fijar la mirada en una realidad sólida, fija. Como si todo resultase demasiado fugaz, como si la realidad se nos escapase de las manos. En este contexto, varias de las mejores películas que he visto en los primeros días de Curtocircuito 2020 se presentan como un bálsamo contra la desazón provocada por la ausencia de un presente, un antídoto vehiculado a través de sendos ejercicios de memoria. Pero no una memoria acomodaticia, nostálgica, inmóvil, sino una mirada al pasado tocada por un espíritu crítico, plenamente consciente de las consecuencias estéticas e históricas del ejercicio de remembranza. En ocasiones, como veremos, esta evocación pretérita, que siempre nos termina devolviendo al presente, adquiere una poderosa dimensión política, pero en Curtocircuito también hay lugar para lo lúdico, para la cabriola temporal con conciencia cinéfila. Lo demuestra la endiablada Stump the Guesser, en la que el canadiense Guy Maddin (autor de joyas camp como The Saddest Music in the World y de fantasías autobiográficas como My Winnipeg) vuelve a asociarse con Evan y Galen Johnson para abrir una psicotrónica compuerta entre el cine soviético de vanguardia y un onirismo de tintes posmodernos.

Inspirada por textos del poeta y escritor soviético Daniil Kharms, considerado un maestro del absurdismo, Stump de Guesser relata, sin orden ni concierto, la odisea de un extraordinario adivinador de circo, llamado X, que pierde su don esotérico en el mismo momento en el que cae prendado de una mujer que resulta ser su hermana. Maddin y los Johnson abordan esta encrucijada melodramática con una irreverencia tan incendiaria como ingenua: en la feria en la que trabaja X, el público puede ganar peluches de Trotski; la chabola en la que vive el protagonista no habría desentonado en La quimera del oro de Chaplin; y los golpes de efecto del relato se solventan con onomatopeyas a toda pantalla que conectan la obra de Serguei Eisenstein con el Batman televisivo de Adam West. Stump de Guesser convierte el presente en una regurgitación del pasado: el montaje de atracciones soviético se da la mano con las cámaras lentas del cine de Jean Epstein y Jean Vigo, mientras que la idea de mostrar el cerebro de X habitado por un Sísifo que activa-desactiva un engranaje mecánico remite al arranque de Eraserhead de David Lynch. Aunque el giro más afortunado de Stump de Guesser llega con la aparición de un científico que propone resolver el drama incestuoso de X “refutando por completo de la teoría de la herencia”. Aquí resulta inevitable conectar el cometido del científico loco con la voluntad de Maddin de desacralizar la noción del legado artístico. Para el canadiense, la memoria cinéfila está ahí para ser subvertida, manoseada, socavada. Stump the Gesser transmite una alegría contagiosa gracias a su manera de hibridar un aura primitiva y artesanal (los artilugios mecánicos, las sombras expresionistas) con la parafernalia digital (el 70% de la película se filmó frente a “pantalla verde”). Sin embargo, pese a su estimulante frenesí, cabe apuntar que el nuevo trabajo de Maddin no alcanza la genialidad hiperbólica y descerebrada de su obra maestra sovietófila, The Heart of the World, con la que Stump de Guesser comparte una concepción del cine como maquinaria ilusionista, como fábrica de sueños cinéfilos demenciales.

Sobre el papel, habría pocos motivos para establecer una filiación entre el descaro histérico de Maddin y el trabajo del ucraniano Sergei Loznitsa, escultor de largos planos secuencia con los que escrutar el presente y maestro del manejo sosegado de imágenes de archivo. Sin embargo, en trabajos recientes como The Trial y State Funeral –centrados en la construcción de farsas propagandísticas por parte del régimen comunista soviético–, Loznitsa ha demostrado, como Maddin, un interés por la dimensión ilusionista de la imagen fílmica. Un interés por la idea del simulacro filmado que vibra en el trasfondo de A Night at the Opera, una obra que, producida por la Ópera Nacional de París, se presenta, en su capa más superficial, como una oda al lustre histórico de la institución francesa. Así, el magnético film de Loznitsa se articula como un estudio de la cara más mundana del fenómeno operístico. Entrecruzando imágenes de varias soirées, centrándose en las glamurosas llegadas de ilustres invitados, atendiendo a la pompa del evento, el cineasta destila el brillo incandescente de un espectáculo recargado, ritualizado, absolutamente artificial. Las apariciones de Brigitte Bardot y Charles Chaplin dan cuenta de la capacidad de la ópera para institucionalizar lo popular. Maria Callas sube las escaleras junto a Pier Paolo Pasolini, y luego, en el escenario, ofrece una interpretación sublime, stendhaliana, del aria Una voce poco fa, air de Rosine, perteneciente a El barbero de Sevilla de Rossini. Pero, antes de esa subida al paraíso, Loznitsa nos invita a presenciar la naturalidad y elegancia con la que Charles de Gaulle rinde honores a mandatarios de diversas naciones, incluidas las colonias francesas. La ópera revela así, en la concatenación cacofónica de las imágenes, su condición de artefacto cultural definitivo: allí donde el poder conjura la belleza del arte para consagrar su “grandeza”, su fortaleza inquebrantable, su preponderancia histórica.

Por último, cabe atender al film Apiyemiyekî? de la brasileña Ana Vaz, ganadora del Gran Premio del Festival Punto de Vista de este mismo año, una película que debería verse en todos los festivales del mundo. Planteada como una impugnación de la historia oficial de Brasil, Apiyemiyekî? (“¿Por qué?” en el idioma de los indios Waimiri-Atroari) comienza, de forma reveladora, superponiendo dos movimientos. Por un lado, unos planos suntuosos en los que Vaz filma, de abajo a arriba, hasta formar un contrapicado, un imponente monumento de piedra que evoca el abrazo entre dos guerreros, una unión que, erigida en el corazón de Brasilia, se alza como símbolo de la grandeza y hermandad del pueblo brasileño. Sin embargo, sobre esta estampa grandilocuente, la cineasta superpone, en fundido encadenado, una imagen de menor magnitud física pero de mucho mayor poder testimonial: unos dibujos de niños que, filmados de arriba abajo, recrean las formas de vida comunal de las tribus indígenas del Amazonas. Como iremos descubriendo a lo largo del film, estos dibujos son el fruto del trabajo de alfabetización que llevó a cabo el jesuita Egydio Schwade junto a la tribu de los Waimiri-Atroari en los años 1985 y 1986, un tiempo en el que Schwade presenció “la crueldad” del estado brasileño contra la población indígena, que fue desterrada de sus hábitats, cuando no directamente asesinada, para favorecer los intereses de los terratenientes e industriales de Sao Paulo.

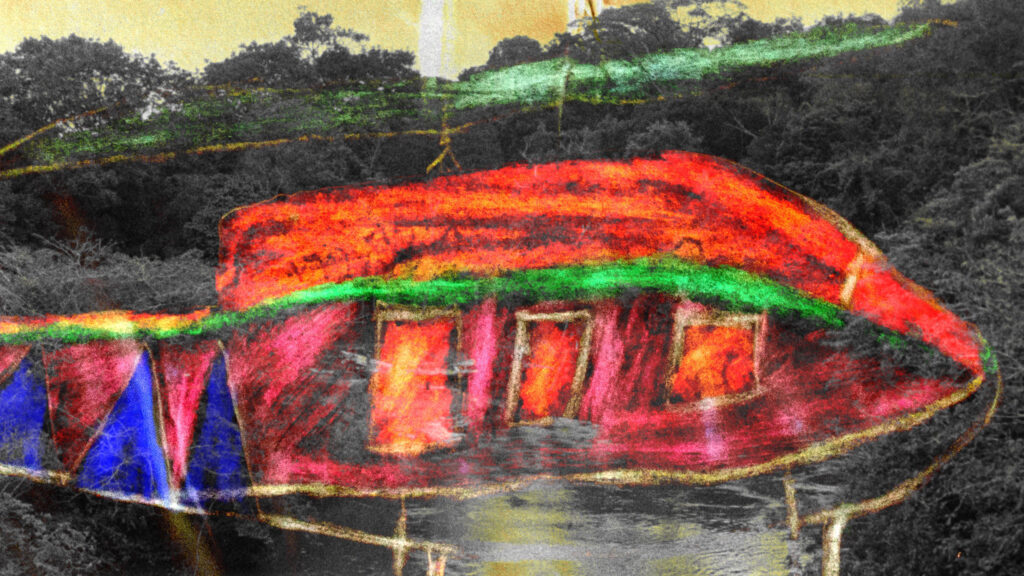

Decidida a combatir el olvido, convencida de la vigencia de la lucha de Schwade en defensa de los derechos de los indígenas, Vaz se plantea dilemas esenciales para el cineasta-historiador: ¿Cómo dar “voz” a los indígenas sin imponer una mirada exterior, foránea? ¿Cómo mostrar el testimonio ilustrado del horror, obra de los niños Waimiri-Atroari, sin convertir los dibujos –de rifles y revólveres, de sierras mecánicas, de aviones que lanzaban napalm, de cuerpos cruzados por flechas– en una exposición obscena de la barbarie, sin caer en el tremendismo y la pornomiseria? Vaz resuelve este desafío desde el pudor y el compromiso, renegando del didáctismo y construyendo una poética fantasmagórica con la que hermanar pasado y presente, a la manera de John Gianvito o Travis Wilkerson. En Apiyemiyekî?, los fundidos encadenados entre los diferentes dibujos dejan ver sin llegar a subrayar, la observación cercana resaltar ciertos detalles, pero la filmación distanciada expresa un respecto por las atroces vivencias de los niños. A la postre, la fuerza imperecedera de los dibujos estalla en clave contemporánea cuando Vaz superpone las ilustraciones sobre filmaciones actuales, en blanco y negro, de los escenarios naturales que habitaron los Waimiri-Atroari. Así toma forma un imaginario espectral en el que el fluir incesante del río Amazonas actúa como motor de la alocución política. Sobre el río, emergen testimonios de un noble intento de alfabetización, en el que sin embargo aún pervivían las huellas del colonialismo. Sobre el río, imágenes del genocidio indígena. Sobre el río, también, dibujos de peces de colores y bellas ilustraciones infantiles de escenas de caza. Sobre el río, recuerdos persistentes, memoria obstinada, lucha presente.